| アルミ鍋、雪平鍋の白い汚れ、斑点の原因と落とし方 | |

はじめに

アルミ鍋も使い続けると表面に白い汚れや斑点が付着してくることがあります。洗剤を使って念入りに洗ってもこうした汚れはなかなか落ちないものです。そこで今回はアルミ鍋の特徴をまずは紹介し、アルミ鍋になぜ白い汚れがつくのかを解説します。

さらににアルミ鍋ついた白い汚れや斑点を落とすにはどうすればいいのか、白い汚れや斑点がつきにくくするにはどうすればいいのかなどの対策についても解説します。

さらににアルミ鍋ついた白い汚れや斑点を落とすにはどうすればいいのか、白い汚れや斑点がつきにくくするにはどうすればいいのかなどの対策についても解説します。

アルミの特徴

アルミは熱伝導率が高く軽い

アルミニウムは熱伝導率が高いので、アルミ製の鍋は素早く熱が回り、料理も手早くすませることができます。また軽いのでもち運びにも便利です。アルミニウムは酸化しやすい金属で、空気に触れると酸化被膜を形成し、それが腐敗から金属を守ってくれます。この酸化被膜を人工的に厚くしたものがアルマイト(陽極酸化皮膜)、強度も高く腐敗に強いので、多くのアルミ鍋製品で使われています。アルマイトはセルの集合体で、隠せるには微細な孔があります。アルマイトはメッキとは違い表面に付着してるだけでなく、アルミ素地にも溶解して成長していきます。このためメッキよりもはがれにくく、丈夫な皮膜となります。

アルマイトの種類

アルマイトには硫酸(りゅう酸)アルマイト(白色アルマイト)とシュウ酸アルマイト(黄色アルマイト)の大きく2種類があります。シュウ酸アルマイトの方がアルマイトの層が厚く、微細孔も小さいので、隙間が少ない分強度も高いです。強度の差は3倍といわれています。硫酸アルマイトは白色アルマイトとも呼ぶ事から、見た目も銀白色をしています。一方シュウ酸アルマイトはは黄色アルマイトという名前からもわかる通り黄色がかった色をしています。

片手鍋である雪平鍋は白色アルマイト製のものが多いですが、強度の高い黄色アルマイト製のものもあります。ホームセンターなどでも置いてない店も多いと思います。その場合はネットでの購入が便利です。

|

PR 小伝具 アルミ 雪平なべ 18cm北陸アルミニウム amazonで購入 楽天市場で購入 |

アルマイトの加工技術は日本が開発

ちなみにこのアルマイトの加工技術は日本で開発されたものです。1924年に理化学研究所の植木栄、宮田聡の両氏によって開発されました。アルマイトという名称も日本でつけられたもので、英語でもalumite、almiteと表記します。アルマイトが傷つく理由

酸やアルカリに弱い

アルミ鍋は酸やアルカリ濃度の高い食品に弱いのでこうした食品の使用は避けた方がいいです。強い酸やアルカリによりアルマイトが溶解し、中のアルミ素地が露呈してしまいます。酸の強い食品はレモンやお酢、かんきつ類、梅干しなどです。アルカリが強い食品はこんにゃくや重曹などです。水を長時間沸かし続けるのもよくない

アルミ鍋で水を長時間沸かし続けるのもよくありません。本来水は中性に近い数値です。溶存ガスである酸素や炭酸ガス、塩素ガスと水分中のミネラル分がバランスをとって中世に近い数値を維持しています。水を沸かし続けると次第に溶存ガスが抜けていき、ミネラル分の割合が高くなって水がアルカリ性に傾き、そのアルマイトが溶解してアルミ素地が露呈してしまいます。

空焚きも厳禁

アルミ鍋の空焚きもよくありません。アルミと酸化被膜では熱膨張率が微妙に異なるので、高温で長時間加熱していると、熱膨張率の違いから酸化被膜にひびが入ってしまいます。その結果アルミ素地が露呈し、腐食などのダメージを受けてしまいます。ステンレス製のたわしもダメ

アルミ鍋は酸化被膜で覆われているので、ステンレス製のたわしでこすると表面の酸化被膜が傷ついてしまいます。柔らかいスポンジを使うようにしましょう。白い汚れ、斑点の原因

白い汚れは水酸化アルミニウム

アルミ鍋、雪平鍋などにできる白い汚れや斑点のような汚れの原因は、このようにしてアルマイト皮膜が傷つきはがれ、アルミ素地が露呈してしまうことが原因です。露呈したアルミ素地は水分と反応して水酸化アルミニウムを形成します。水酸化アルミニウムもアルマイトの一種でベーマイトといいます。これがアルミ鍋や雪平鍋にできる白い汚れや斑点の正体です。水酸化アルミニウムは体には無害なのでそのままにしても問題はありません。

ミネラルと反応して黒ずみに

ちなみにこの水酸化アルミニウムが水分中のカルシウムや銅などのミネラルと仏雑な化学反応を繰り返すことで黒色や褐色に変化します。これがアルミ鍋や雪平鍋に見られる黒ずみの招待です。

白い汚れ、斑点の落とし方

レモンやお酢で水酸化アルミニウムを溶かす

白い汚れや斑点は水酸化アルミニウムで、アルマイトと同様酸化被膜の一種です。落とすならレモンやお酢といった酸の力を利用するといいです。酸の力により水酸化アルミニウムを溶かすことで白い汚れを落としていきます。他にも以下のような食品も酸性度が高いので、こうした食品を利用してもいいでしょう。酸性度の高い食品

- クエン酸 pH2

- レモン pH2

- 梅干し pH2

- 白ワイン pH2.3

- 赤ワイン pH2.8

- お酢 pH3

- りんご pH3

実際に白い汚れを落としていく

それでは実際にアルミ鍋についた白い汚れを落としていきます。今回はお酢を使ってアルミ鍋(雪平鍋)についた白い汚れを落とします。使うアルミ鍋はこちらです。白い汚れや黒ずみが見えるかと思います。

まずはアルミ鍋にお酢をくわえます。そして一煮立ちさせてから弱火にして20分ほど煮込みます。そうすると白い汚れが落ちていきます。

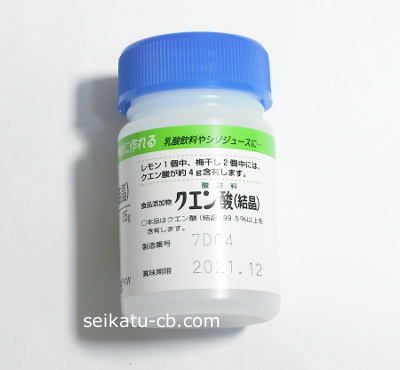

今回これだけでは十分には落ちなかったので、より酸性度の高いクエン酸を使うことにします。クエン酸は食品中でも最も酸性度が高い食品で、レモンや梅干しの他、かんきつ類などにも多く含まれます。今回使ったのは以下の食用のクエン酸です。舐めてみるとレモンのように非常に酸っぱいです。

中には顆粒状のクエン酸が入っています。これを水に溶かして使います。

クエン酸はドラッグストアなどに行けば売っていますが、ネットでも購入することができます。大容量のものも売っていて、値段もそれほど高いものではないので、購入して常備しておいてもいいでしょう。

|

PR 無水クエン酸 950g 食用 純度99.5% 以上北陸アルミニウム amazonで購入 楽天市場で購入 |

それでは実際にアルミ鍋の白い汚れをクエン酸で落としていきます。すでにお酢を煮込んでいますが、水分がだいぶ蒸発しているので、水を加えてからクエン酸を小さじ2杯ほど加えて15分ほど煮込んでみました。すると以下の画像のように白い汚れや黒ずみが取れて、きれいになりました。

落とした後はとぎ汁で酸化被膜を

アルミ鍋の白い汚れを落とした後はそのあと空気中で酸化被膜を形成しますが、すぐに使ってしまうと再び白い汚れなどが発生します。そこで白い汚れを落とした後はお米のとぎ汁で15分ほど煮込むといいです。こうするとアルマイトに似た酸化被膜が形成されます。しかしながらアルマイトほどではないので、定期的に行うといいでしょう。

アルミ鍋の白い汚れを予防するには

酸性、アルカリ性の高い食品は使わない

アルミ鍋の白い汚れや斑点を予防したいなら、酸性度やアルカリ精度の高い食品の仕様を控えるといいです。酸性度の高い食品ならレモンやお酢、リンゴや梅干し、かんきつ類などがあげられます。アルカリ性の強い食品だとこんにゃくや重曹、たまごや生のラーメンなどがあります。卵は殻に含まれる炭酸カルシウムがアルカリ性で、生のラーメンは精製で使われるかんすいが炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、リン酸系カリウム塩、ナトリウム塩などのアルカリ性の水溶液になります。アルミ鍋でこうした食品を控えることが白い汚れの予防につながります。

中性洗剤とスポンジを使って洗う

アルミ鍋を洗う際はアルカリ性の洗剤の使用は避け、台所用の中性洗剤を使うようにしましょう。またたわしやクレンザーの使用も酸化被膜を傷つけてしまうので、洗う時はスポンジを使うようにしましょう。まとめ

今回はアルミ鍋について白い汚れや斑点の取り方について見ていきました。アルミ鍋はアルマイトという加工技術により、腐食などのダメージからアルミ鍋を守る酸化被膜で覆われています。この酸化被膜は酸性、アルカリ性の強い食品の使用や、長時間水を沸かし続けたり、空焚きなどにより傷つきアルミ素地が露呈してしまいます。

アルミ素地が露呈すると水分中で水酸化アルミニウムを形成します。これも酸化被膜の一種ですが、これが白い汚れや斑点の原因です。これを落としたいならレモンやお酢などの酸性度の高い食品で煮詰めるといいです。そうすると白い汚れを落とすことができます。

なお落した後は空気にさらして酸化被膜を再び形成させるか、米のとぎ汁で煮込んでアルマイトに似た酸化被膜を形成させるといいでしょう。ただしアルマイトほどの強度はありません。

アルミ素地が露呈すると水分中で水酸化アルミニウムを形成します。これも酸化被膜の一種ですが、これが白い汚れや斑点の原因です。これを落としたいならレモンやお酢などの酸性度の高い食品で煮詰めるといいです。そうすると白い汚れを落とすことができます。

なお落した後は空気にさらして酸化被膜を再び形成させるか、米のとぎ汁で煮込んでアルマイトに似た酸化被膜を形成させるといいでしょう。ただしアルマイトほどの強度はありません。

※ 参考文献

お手入れの教科書

掃除・収納のきほん

科学的に正しい暮らしのコツ

お手入れの教科書

掃除・収納のきほん

科学的に正しい暮らしのコツ

| 公開日 2018/09/13 |

TOPへ TOPへ  お掃除TOPへ お掃除TOPへ  HOMEへ HOMEへ

|

キッチン編一覧

PR |

since 2002/09/28

Copyright(C)2002 生活知恵袋 All Rights Reserved

Copyright(C)2002 生活知恵袋 All Rights Reserved