HOME > 野菜の上手な解凍方法を検証 > 冷凍きゅうりの解凍方法、自然解凍、流水解凍、氷水解凍のどれがいいのか検証してみた

|

冷凍きゅうりの解凍方法、自然解凍、流水解凍、氷水解凍のどれがいいのか検証してみた

はじめに

きゅうりは塩もみしたものを冷凍保存しておくことで、鮮度を維持したまま長期保存が可能です。ただ使う際は上手に解凍しないと、触感や味の低下にもつながってしまいます。

そこで今回はきゅうりを自然解凍と流水解凍、氷水解凍してみて、どの方法が最も効果的なのかを検証していくことにします。

塩もみしたきゅうりを冷凍保存する

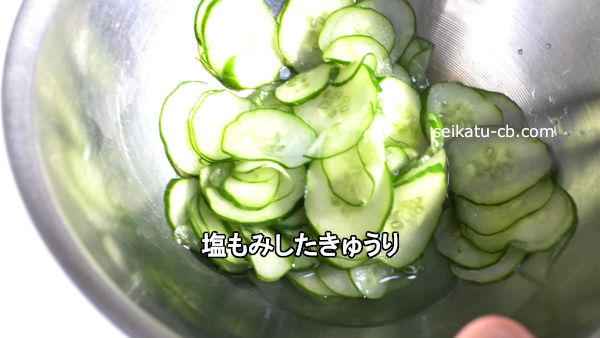

今回はいったん塩もみしてから冷凍したきゅうりと生のまま冷凍したきゅうりの2種類で、それぞれ解凍方法を実践してみることにします。まずは塩もみしたきゅうりです。

まずきゅうりを薄切りにしてボウルに入れます。

塩をきゅうり1本に対して小さじ1/3ほど加えて塩もみします。このまま30分ほど置いておきます。

こちらは30分置いていたものです。だいぶ水分が抜け出ているのがわかるかと思います。

あとはこれを水分と一緒に冷凍用保存袋に入れ、冷凍保存します。これで1か月は保存ができます。今回は2週間ほど保存します。

冷凍した塩もみしたきゅうりを自然解凍する

冷凍した塩もみしたきゅうりを冷蔵庫で自然解凍

それでは冷凍した塩もみしたきゅうりを実際に解凍してみることにします。こちらは冷凍した塩もみしたきゅうりです。まずはこれを冷蔵庫に移して1日ほど置いておき、低温下で自然解凍します。

解凍するとこのようになります。冷凍する前と比べてしなっとしています。また出てきた水気ごと冷凍したのでだいぶ水分も出ています。

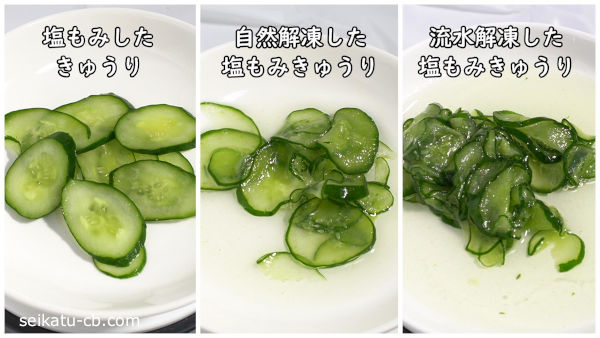

並べるとこんな感じです。左は塩もみしたきゅうりで、右は冷凍してから解凍した塩もみしたきゅうりです。冷凍して解凍するとどうしてもしなっとしてしまうようです。

食べた感想

食べて見ると割としっかりとポリポリとした食感がありました。味は塩見がちょうどいいくらいに効いてて、このまま食べてもおいしかったです。

冷凍した塩もみしたきゅうりを流水解凍

冷凍した塩もみしたきゅうりを流水解凍

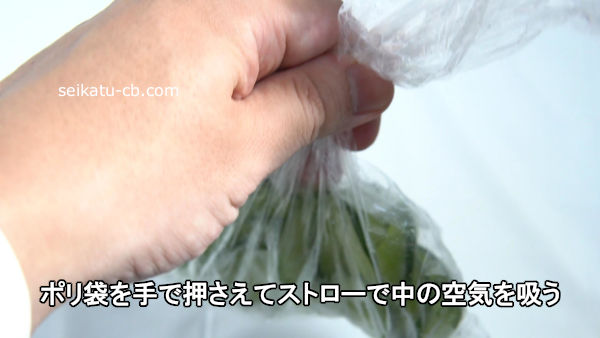

今度は冷凍した塩もみしたきゅうりを流水解凍します。まずは冷凍した塩もみしたきゅうりをポリ袋に入れます。

このときストローなどで中の空気をしっかり抜くと、隙間がなくなり流水による解凍も早くなります。コツはこのようにキュッと手でビニールを締めながらストローで中の空気を吸引し、これを2、3回繰り返します。

あとは空気が漏れないように抑えながら、ポリ袋をねじり、このまましめます。

これでこのように密封に近い状態になります。

これを容器に入れて、上から水を流します。水がたまったら蛇口をしめて少量だけたらし続けます。水は空気の20倍ほどの熱伝導率があるので、水に浸けたほうが早く解凍できます。さらに水をたらし続けて水を動かすことでより早く解凍できます。

解凍できたかどうかは袋の上から触ってみて、柔らかくなってるかどうかで判断します。

今回は水温は25.3度で、この状態で10分ほどで解凍できました。

並べるとこんな感じです。左は塩もみしたきゅうりで、真ん中は自然解凍したもの、右は流水解凍したものです。見た目的には自然解凍したものも流水解凍したものもそんなに差はないです。

食べた感想

食べた感想はこちらは自然解凍したものよりもポリポリとした食感が強かったです。味に関してはそんなに差はなかったです。

流水解凍のほうが鮮度がいい理由

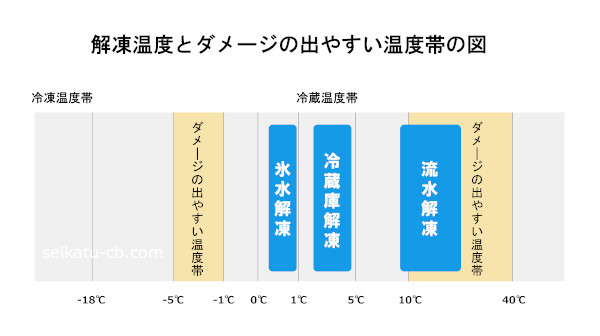

冷凍食品は解凍の際に細胞が壊れて、うまみや水分が流出しやすい時間帯があるそうです。それは解凍中に氷結晶が大きくなりやすいマイナス5度からマイナス1度の間と、酵素反応が起きやすい10度から40度の間です。

上手に解凍するには-5度から-1度の温度帯を早く通過し、さらに10度未満の温度にとどめておくことが大切です。

冷蔵庫での自然解凍だと低温でゆっくり解凍するので、-5度〜-1度の温度帯にとどまる時間も長くなってしまいます。なので解凍した塩もみしたきゅうりもポリポリとした食感がやや弱かったのだと思います。

一方流水解凍だと、水に浸けることで素早く解凍が進み、野菜がダメージを受ける温度帯にとどまる時間も短くて済みます。その結果冷蔵庫での自然解凍よりもポリポリとした食感を維持することができたのだと考えられます。

冷凍した塩もみしたきゅうりを氷水解凍

冷凍したレンジで加熱したピーマンを氷水解凍

次は冷凍した塩もみしたきゅうりを氷水解凍してみます。まずは冷凍した塩もみしたきゅうりをポリ袋に入れ、こちらも中の空気を抜きます。これをボウルかパッドに入れて水を注ぎます。

さらに氷を加えて水温を下げます。ちなみにこの時の温度は1.5度でした。

このまま解凍するまで待ちます。途中氷が減ってきたらその都度氷を足します。今回は35分ほどで解凍できました。

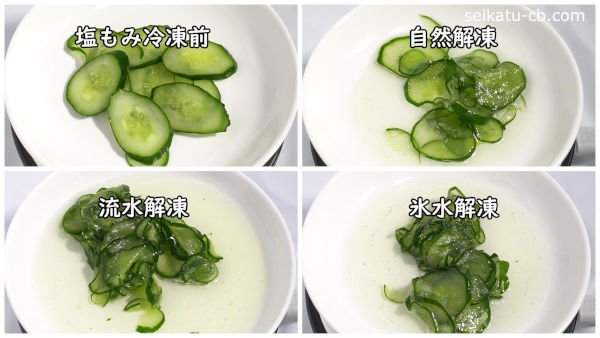

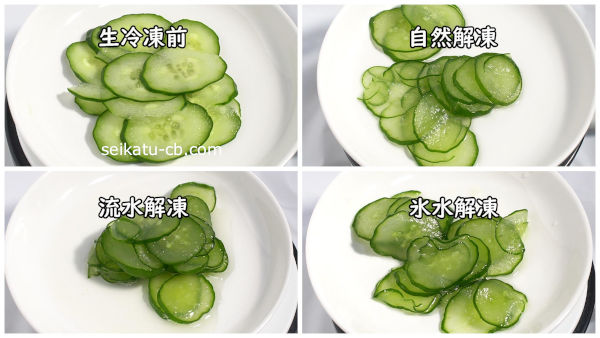

並べるとこんな感じです。左上は塩もみしたきゅうりで右上は自然解凍したもの、左下は流水解凍したもので右下は氷水解凍したものです。見た目的には自然解凍、流水解凍、氷水解凍でそんなに差は見られません。

食べた感想

こちらもポリポリとした食感がしっかりとありました。ただ流水解凍したものと比べるとそこまで差は感じませんでした。

流水解凍とそれほど差がなかった理由

氷水解凍なら解凍後も1度前後と低い温度を保っているので、酵素反応が起きやすい10度を超えることもありません。ただ酵素反応は冷凍する前にレンジで加熱調理したり、調味料につけることで押さえることができます。

今回は塩もみしたきゅうりだったので、10度を超えてしまうような流水解凍でもそれほど影響を受けなかったと考えられます。そのため氷水解凍した場合と流水解凍した場合で大きな差が出なかったのでしょう。

ちなみに解凍方法別の味の特徴をまとめるとこんな感じです。

冷凍した生のきゅうりを解凍

冷凍した生のきゅうりを冷蔵庫で自然解凍

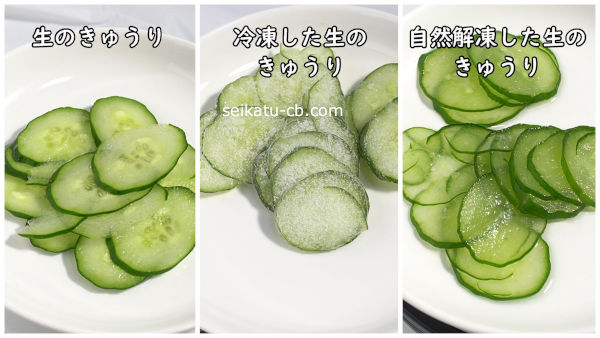

今度は冷凍した生のきゅうりで自然解凍、流水解凍、氷水解凍での違いを検証してみることにします。まずは冷凍した生のきゅうりです。これを自然解凍します。

こちらは自然解凍した冷凍した生のきゅうりです。冷凍する前に比べるとかなりしなっとして、水分も出ています。

食べて見るとポリポリとした食感はありますが、少し弱いです。

並べるとこんな感じです。左は生のきゅうりで、真ん中は冷凍した生のきゅうり、右は自然解凍したきゅうりです。大分見た目も変わってしなっとしているのがわかるかと思います。

冷凍した生のきゅうりを流水解凍

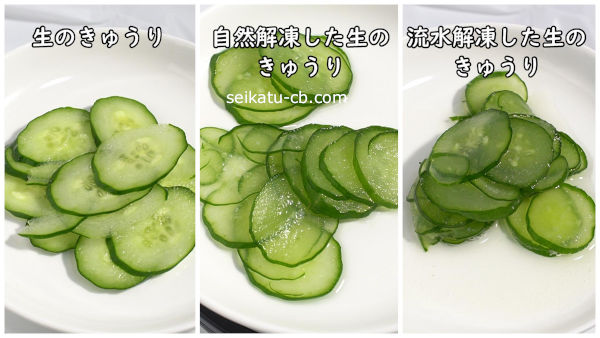

次は冷凍した生のきゅうりを流水解凍します。この時の水温は25度ほどでした。

こちらは流水解凍したものですが、自然解凍よりもポリポリとした食感はありました。

並べてみるとこんな感じです。左は生のきゅうりで真ん中は自然解凍した生のきゅうり、右は流水解凍した生のきゅうりです。見た感じでは自然解凍したものも、流水解凍したものもそれほど差はありません。

冷凍した生のきゅうりを氷水解凍

最後に冷凍した生のきゅうりを氷水解凍します。ちなみにこの時の水温は1.5度でした。

こちらもポリポリとした食感はありましたが、流水解凍したものと比べるとそんなに差は感じられませんでした。

並べてみるとこんな感じです。左上は生のきゅうりで、右上は自然解凍したもの、左下は流水解凍したもので、右下は氷水解凍したものです。解凍の違いによる見た目の差はあまりありません。

生のきゅうりの解凍方法別の味や食感の違いをまとめるとこんな感じです。

ちなみに生のきゅうりを解凍したものと、塩もみしたきゅうりを解凍したものだと、ポリポリとした食感は塩もみしたものがしっかりとありました。

なので冷凍自体は生のままよりも塩もみしてから冷凍することをおすすめします。

きゅうりの冷凍は塩もみ後の方がいいのか生の方がいいのかについてはきゅうりの塩もみの冷凍保存の効果を検証!生で保存したきゅうりとの比較もあり!でも詳しく解説しています。

ちなみに今回の検証については以下の動画でも詳しく取り上げているので、併せて参考にしてみてください。

解凍したきゅうりを使ったレシピ

きゅうりとわかめのしょうが酢の物

それでは冷凍保存した塩もみしたきゅうりを使ったレシピをいくつか紹介します。まずはきゅうりとわかめのしょうが酢の物です。使う材料は以下の通りです。

- 塩もみしたきゅうり … 1本分

- 生わかめ … 50g

- 調味料A

- だし汁 … 大さじ1

- 酢 … 大さじ1

- 砂糖 … 大さじ1/2

- しょうがのすりおろし … 1/2片

- しょうゆ … 小さじ1

それでは作り方を紹介します。まずはきゅうりの水気を絞ります。生ワカメは茹でてない場合は水洗いして熱湯でゆで、色が変わったら冷水にとり、水けをきってから一口サイズにカットします。

次にボールに調味料Aを入れてよく混ぜ、そこにきゅうりとわかめを入れてよく合えたら完成です。

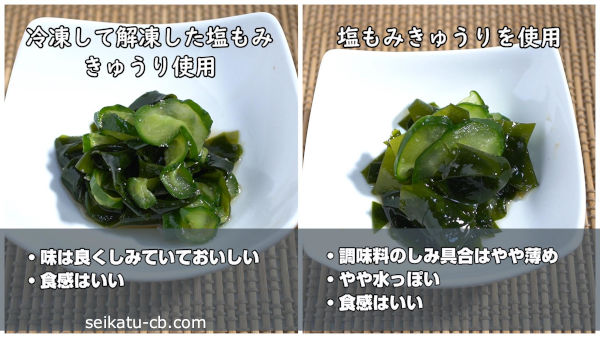

こちらは冷凍した茹でた塩もみきゅうりを使って作ったきゅうりとわかめのしょうが酢の物です。

一方こちらは塩もみしてから冷凍せずにそのままのきゅうりを使って、作ったきゅうりとわかめのしょうが酢の物です。

並べるとこんな感じです。左は冷凍した茹でた塩もみを使って作った酢の物で、右は冷凍せずにそのまま塩もみしたきゅうりを使って作った酢の物です。冷凍して解凍したきゅうりの方が、見た目はしなっとしています。

肝心の味ですが、食感に関しては意外にもどちらもそんなに差はありませんでした。ただ生の塩もみきゅうりは、冷凍したものに比べるとおいている時間が短いので、水分がまだ残っていて、その分少し水っぽい感じがしました。

また水分が残っている分調味料の浸透も控えめでした。一方冷凍して解凍したきゅうりの方が、しなっとしている分、しっかりと調味料がしみこんでいておいしかったです。

味や食感の違いをまとめるとこんな感じです。

個人的には味か十分しみこんでいた分冷凍して解凍したきゅうりを使ったものの方がおいしく感じました。なので冷凍した塩もみきゅうりでも十分おいしい酢の物を作ることができます。

きゅうりとツナのマヨネーズ和え

次にきゅうりとツナのマヨネーズ和えを紹介します。使う材料は以下の通りです。

- 塩もみきゅうり … 1本分

- ツナ缶 … 1缶

- 塩・あらびき黒胡椒 … 少々

- マヨネーズ … 大さじ2

まずは解凍した塩もみしたきゅうりの水気を絞ります。ボールにきゅうりとツナを入れて塩、あらびき黒こしょうをふります。

最後にマヨネーズを加えてよく合えたら出来上がりです。

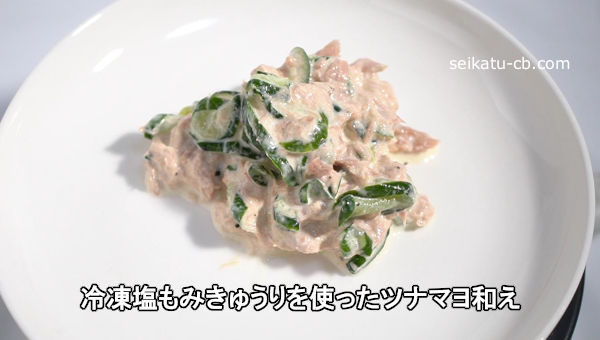

こちらは冷凍した茹でた塩もみきゅうりを使って作ったきゅうりとツナのマヨネーズ和えです。

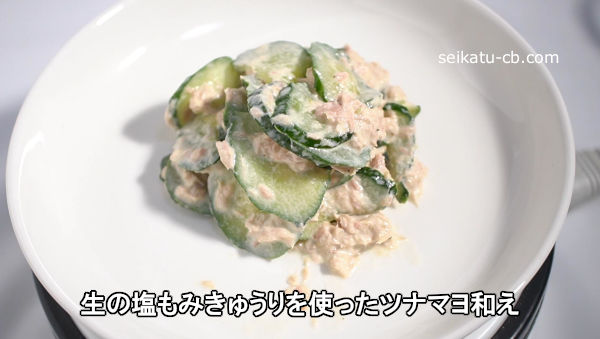

一方こちらは塩もみしてから冷凍せずにそのままのきゅうりを使って、作ったきゅうりとツナのマヨネーズ和えです。

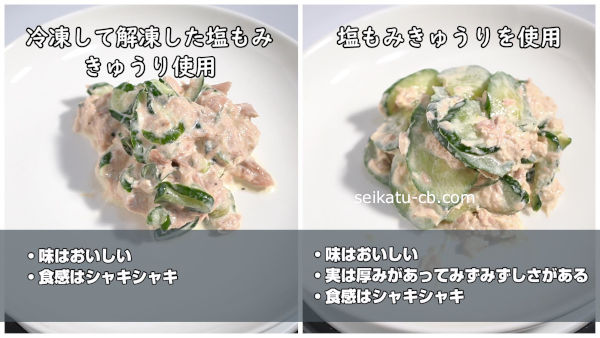

並べるとこんな感じです。左は冷凍した茹でた塩もみを使って作ったツナのマヨネーズ和えで、右は冷凍せずにそのまま塩もみしたきゅうりを使って作ったツナのマヨネーズ和えです。冷凍して解凍したきゅうりの方が、見た目はしなっとしています。

肝心の味ですが、食感に関しては意外にもどちらもしっかりとしたシャキシャキ感がありました。ただ冷凍して解凍したきゅうりは水分がだいぶ抜けるので、見た目が大分しなっとしているのに対し、生の塩もみきゅうりは、身にもまだだいぶ水分が含まれていて、その分食べた時のみずみずしさがありました。

なのでみずみずしさのあるなしという違いはありましたが、それ以外はそんなに差はありませんでした。味の方はどちらもおいしかったです。

きゅうりとささみの梅和え

次にきゅうりとささみの梅和えを紹介します。まずは使う材料です。

- 塩もみきゅうり … 1本分

- 鶏ささみ … 3本(160g)

- 梅干し … 3個

- しょうゆ … 少々

作り方はまずはささみの白い筋を取り除きます。

鍋に水と塩(水1リットルに対し小さじ2)を加えて火にかけ、沸騰したら鶏ささみを入れて30秒ほど茹でてから火を止めます。そのまま余熱で10分ほど火を通したら取り出します。

後は鶏ささみを食べやすい大きさに裂きます。きゅうりは水けを絞ります。梅干しは種を取って包丁で細かく刻みます。

ボールに刻んだ梅干、きゅうり、ささみを入れ、しょうゆを振りかけてからよく合えたら出来上がりです。

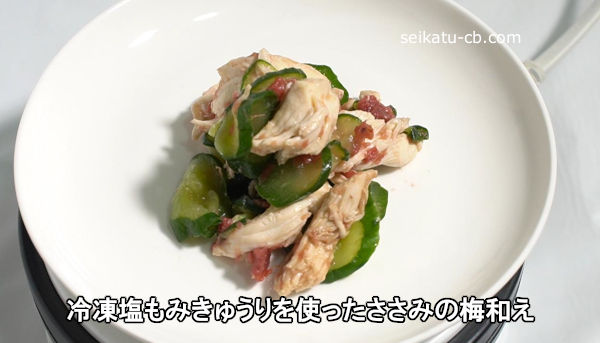

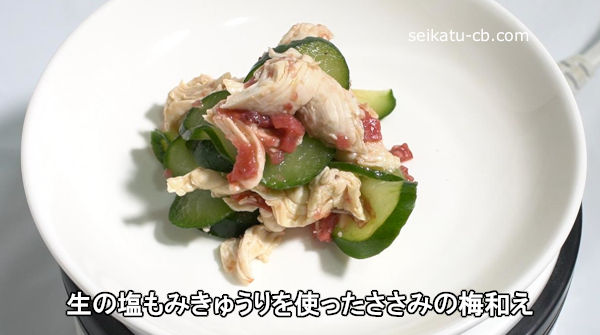

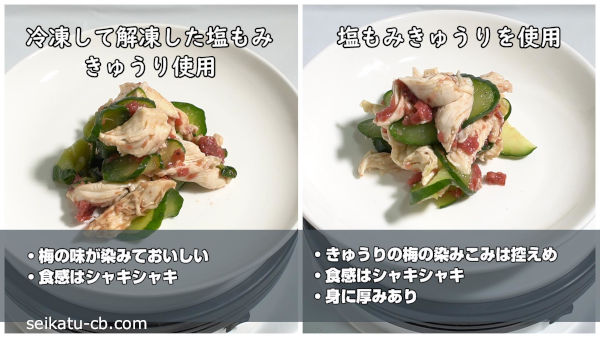

こちらは冷凍した茹でた塩もみきゅうりを使って作ったきゅうりとささみの梅和えです。

一方こちらは塩もみしてから冷凍せずにそのままのきゅうりを使って、作ったきゅうりとささみの梅和えです。

並べるとこんな感じです。左は冷凍した茹でた塩もみを使って作ったきゅうりとささみの梅和えで、右は冷凍せずにそのまま塩もみしたきゅうりを使って作ったきゅうりとささみの梅和えです。そんなに違いは見られませんが、冷凍して解凍したきゅうりの方が、若干見た目がしなっとしています。

肝心の味ですが、冷凍して解凍した塩もみきゅうりの方は、だいぶ水分が出てしなっとしていたせいか、梅の味が大分しみ込んでいておいしかったです。一方生の塩もみきゅうりの方は、こちらは梅の味はややあっさり目でした。

食感はどちらもしっかりとシャキシャキ感がありました。生の方はまだ水分が多く残っているせいか、食べた時に実に厚みがある感じです。

どちらもおいしかったのですが、個人的には梅の味がよくしみていた冷凍した塩もみきゅうりの方が好みです。あっさり目が好きな方もいるかと思うので、こちらは好みが別れるかと思います。

まとめ

今回は冷凍したきゅうりの解凍はどれがいいのかを実際に試してみました。結果は塩もみしたきゅうりの場合は、解凍は冷蔵庫での自然解凍よりも流水解凍の方が味や食感はよかったです。流水解凍と氷水解凍自体はそんなに差はなかったので、より短時間で解凍できる流水解凍をおすすめします。

生のきゅうりの場合もこちらも流水解凍と氷水解凍でそんなに差がなかったので、時間がかからない分流水解凍をおすすめします。なお冷凍自体は生よりも塩もみしてからの方が、解凍時の食感の持ちがいいので、冷凍自体は塩もみしてからがおすすめです。

組み合わせ自由自在作り置き野菜おかず357

野菜おかず作りおきかんたん217レシピ

まるごと使いきってムダなし!野菜の保存&使いきりレシピ