HOME > カット野菜、余った野菜保存 > カットして余ったにんじんの保存方法の効果を検証してみたら驚きの結果に

|

カットして余ったにんじんの保存方法の効果を検証してみたら驚きの結果に

はじめに

にんじんも料理によっては一度に使いきれないこともよくあります。にんじんはカットすると鮮度の落ちが早くなります。そこで今回はにんじんを少しでも長持ちさせるための保存方法を実際に実施してみて、その効果を検証します。

今回試す保存方法

キッチンペーパーとラップで包む

今回は2つの保存方法と何もしないで保存する方法を実践して見て、その違いを検証します。1つ目はカットした断面をキッチンペーパーで覆い、その上からラップで全体を包む方法です。これを冷蔵庫の野菜室で保存します。

ちなみににんじんはへた側に成長点があり、鮮度が落ちるのはへた側のほうが早いといいます。そこでへた側と先側の両方でキッチンペーパーとラップで包む保存法を試します。

ラップで包む

もう一つはキッチンペーパーはなしで、ラップで全体を包む方法です。これを冷蔵庫の野菜室で保存します。こちらはへた側のみ試します。

何もしないで保存

そして最後は保存方法の効果を比較するために何もしないで冷蔵庫の野菜室で保存します。

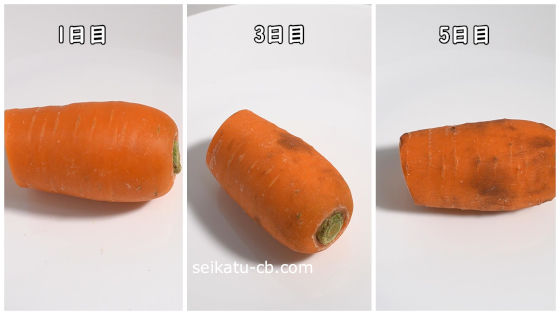

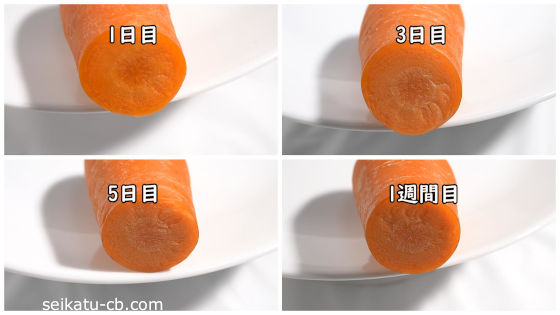

初日のカットしたにんじん

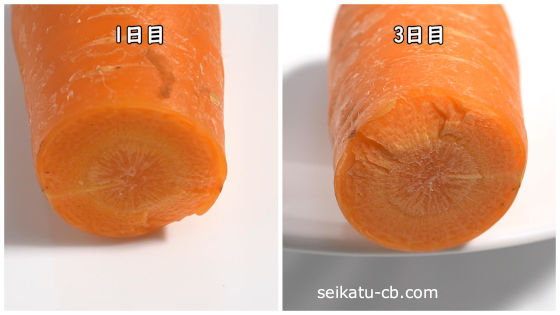

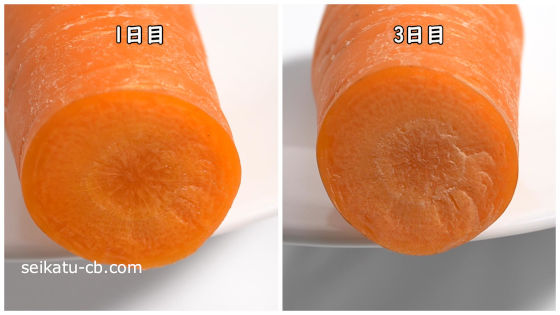

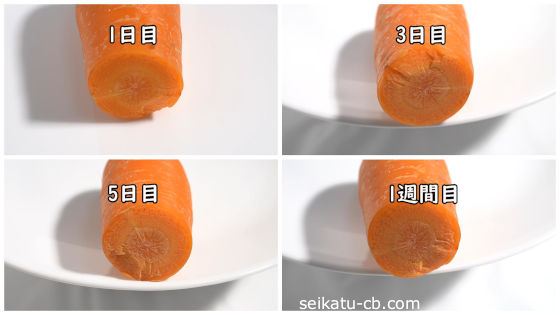

キッチンペーパーとラップで包むカットしたにんじんへた側1日目

まずは今回ためすカットしたにんじんの初日の状態をチェックします。キッチンペーパーとラップで包む方は色つやもよく、ハリや固さもしっかりとあります。

断面もきれいでみずみずしいです。

重さは102.8gです。

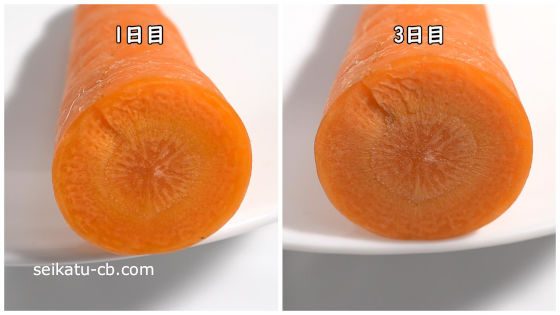

キッチンペーパーとラップで包むカットしたにんじん先側1日目

こちらはキッチンペーパーとラップで包む先側のカットしたにんじんです。こちらも色つやもよく、ハリや固さもしっかりとあります。

断面もきれいでみずみずしいです。

おもさは55.3gです。

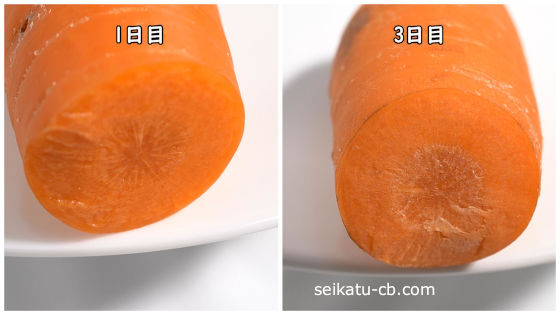

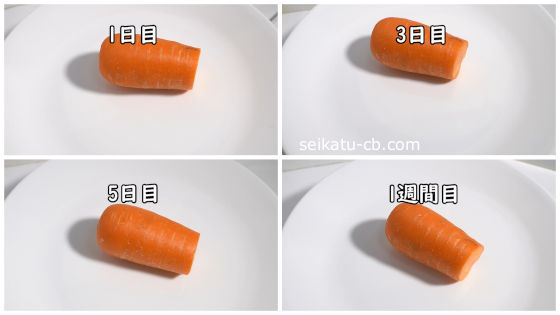

ラップで包むカットしたにんじん1日目

こちらはラップで包むカットしたにんじんです。こちらも同様に色つや、ハリや固さも問題ありません。

断面もきれいでみずみずしいです。

重さは82.5gです。

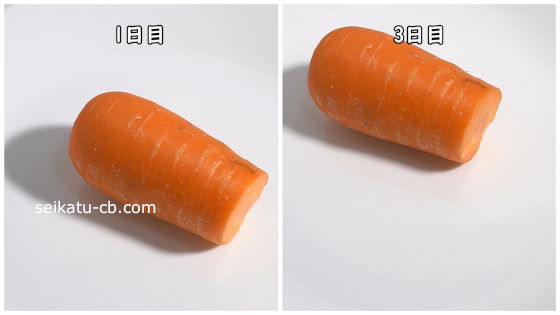

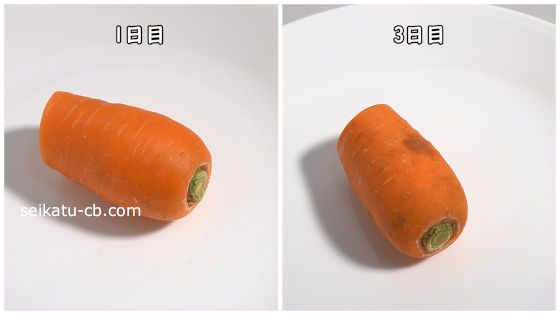

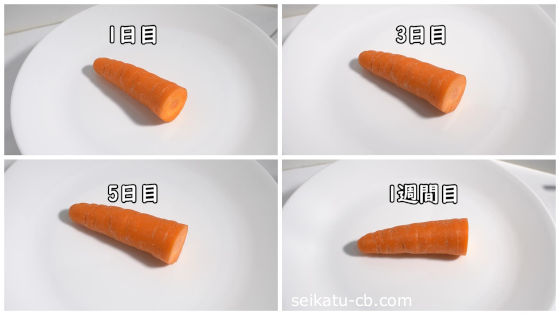

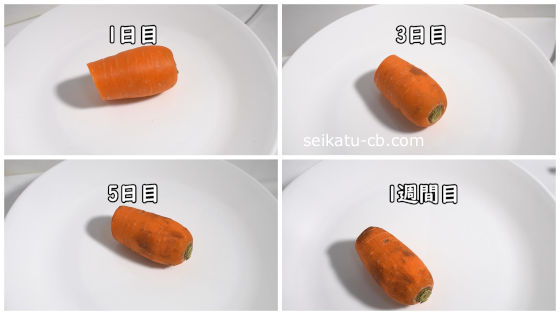

そのまま保存するカットしたにんじん1日目

こちらは何もしないでそのまま保存するカットしたにんじんです。まだこの段階ではハリや固さに問題はなく、色つやもいいです。

断面もきれいです。

重さは87gです。

3日目のカットしたにんじん

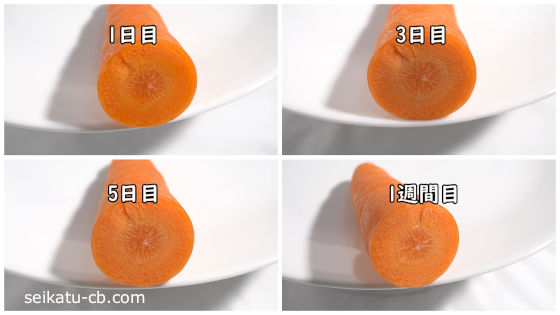

キッチンペーパーとラップで包むカットしたにんじんへた側3日目

3日目の変化ですが、キッチンペーパーとラップで包む方は表面上は特に大きな変化は見られません。

断面は少し乾燥が見られます。

重さは102.5gで、初日の102.8gからは0.3%減少しています。

キッチンペーパーとラップで包むカットしたにんじん先側3日目

キッチンペーパーとラップで包む先側のカットしたにんじんのほうは、こちらも表面上は特に大きな変化は見られません。

こちらも同様断面は少し乾燥が見られます。

おもさは55.2gで、初日の55.3gからは0.2%減少しています。

ラップで包むカットしたにんじん3日目

こちらはラップで包むカットしたにんじんです。こちらも表面上は変化は見られません。

断面は少し乾燥が見られます。

重さは82.4gで、初日の82.5gからは0.2%減少しています。

そのまま保存するカットしたにんじん3日目

最後はそのままそのまま保存したカットしたにんじんです。こちらはさらにしなびた感じが進行しています。ところどころ黒ずんでいる部分もみられます。ちなみにこの黒ずみは色素成分のポリフェノールの影響で、食べても問題はないようです。

また断面にも乾燥が見られ、断面の縁も少し黒ずんで来ています。

重さは74gで、初日の87gから15%と大きく減少しています。

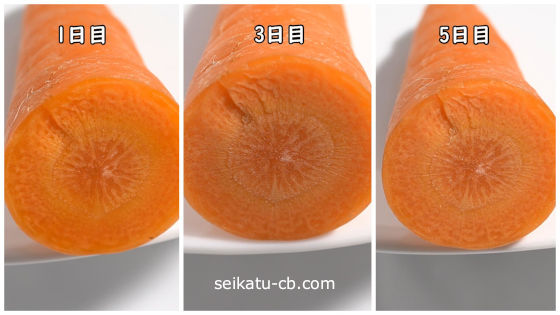

5日目のカットしたにんじん

キッチンペーパーとラップで包むカットしたにんじんへた側5日目

5日目の変化ですが、キッチンペーパーとラップで包む方は表面上は特に大きな変化は見られません。

断面も3日目はやや乾燥していましたが、そこからはほとんど変化はありません。

重さは102.5gで、初日の102.8gからは0.3%減少しています。

キッチンペーパーとラップで包むカットしたにんじん先側5日目

キッチンペーパーとラップで包む先側のカットしたにんじんのほうは、こちらも表面上は特に大きな変化は見られません。

こちらも断面は3日目でやや乾燥していましたが、そこから5日目ではほとんど変化はありません。

おもさは55.1gで、初日の55.3gからは0.4%減少しています。

ラップで包むカットしたにんじん5日目

こちらはラップで包むカットしたにんじんです。こちらも表面上は変化は見られません。

断面も前日と差がありません。

重さは82.3gで、初日の82.5gからは0.3%減少しています。

そのまま保存するカットしたにんじん5日目

最後はそのままそのまま保存したカットしたにんじんです。こちらはさらにしなびれた感じが進行し、黒ずんだ部分の範囲も広がっています。

断面も乾燥が進み、縁の黒ずみも広がっています。乾燥して断面が少し出っ張ってきています。

重さは66.1gで、初日の87gから24.1%と大きく減少しています。

1週間目のカットしたにんじん

キッチンペーパーとラップで包むカットしたにんじんへた側1週間目

1週間目の変化ですが、キッチンペーパーとラップで包む方は表面上は特に大きな変化は見られません。

断面も3日目の少し乾燥した状態から1週間たってもほとんど変化はありません。

重さは102.4gで、初日の102.8gからは0.4%減少しています。

| 経過日数 | 重さ(増減率) |

|---|---|

| 1日目 | 102.8g |

| 3日目 | 102.5g(-0.3%) |

| 5日目 | 102.5g(-0.3%) |

| 1週間目 | 102.4g(-0.4%) |

キッチンペーパーとラップで包むカットしたにんじん先側1週間目

キッチンペーパーとラップで包む先側のカットしたにんじんのほうは、こちらも表面上は特に大きな変化は見られません。

こちらも断面は3日目のやや乾燥した状態からその後はほとんど変化はありません。

おもさは55.1gで、初日の55.3gからは0.4%減少しています。

| 経過日数 | 重さ(増減率) |

|---|---|

| 1日目 | 55.3g |

| 3日目 | 55.2g(-0.2%) |

| 5日目 | 55.1g(-0.4%) |

| 1週間目 | 55.1g(-0.4%) |

ラップで包むカットしたにんじん1週間目

こちらはラップで包むカットしたにんじんです。こちらも表面上は変化は見られません。

断面も3日目のやや乾燥したときからほとんど変化はありません。

重さは82.3gで、初日の82.5gからは0.3%減少しています。

| 経過日数 | 重さ(増減率) |

|---|---|

| 1日目 | 82.5g |

| 3日目 | 82.4g(-0.2%) |

| 5日目 | 82.3g(-0.3%) |

| 1週間目 | 82.3g(-0.3%) |

そのまま保存するカットしたにんじん1週間目

最後はそのままそのまま保存したカットしたにんじんです。こちらはさらにしなびれた感じが進行し、黒ずんだ部分の範囲も広がっています。

断面も乾燥が進み、縁の黒ずみも広がっています。

重さは54.8gで、初日の87gから37.1%と大きく減少しています。

| 経過日数 | 重さ(増減率) |

|---|---|

| 1日目 | 87g |

| 3日目 | 74g(-15%) |

| 5日目 | 66.1g(-24.1%) |

| 1週間目 | 54.8g(-37.1%) |

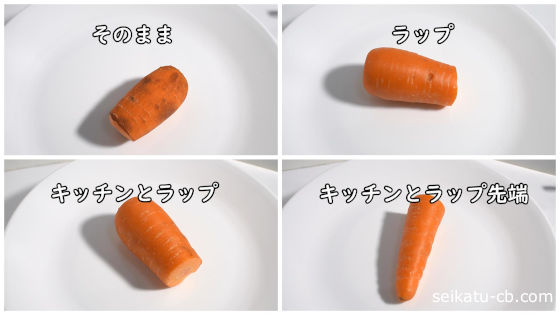

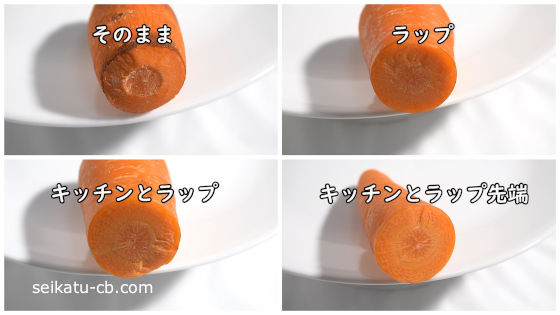

ちなみにそれぞれの保存法での1週間での変化を並べてみるとこうなります。そのまま保存したもの以外は変色もみられず、みずみずしくてハリのある状態です。

それぞれの断面の1週間での変化を並べてみるとこうなります。こちらもそのまま保存したもの以外は1週間たっても断面もそこまで変化も見られず、変色なども起きていません。

カットしたにんじんの保存方法については以下の動画でも詳しく解説しているので、併せて参考にしてみてください。

しなびたにんじんも再生できる

ちなみにラップをせずに保存して、しなびてしまったにんじんも復活させる方法はあります。やり方は簡単で、しなびたにんじんを水に浸けておくだけです。これを冷蔵庫の野菜室で1日置いておきます。

1日たつとこのようにしなびていたにんじんもしっかりと水分を吸収し、ハリや固さも取り戻しています。

断面もこのようにみずみずしさを取り戻しています。

重さは88.0gで、しなびる前の初日の87gよりもさらに1.1%増加しています。

ちなみにしなびたにんじんの再生についてはしなびたにんじんが元通りになるの?にんじんの復活術、再生術を検証しますでも詳しく解説しています。また以下の動画でも詳しく解説しているので、併せて参考にしてみてください。

カットした使いかけのにんじんを冷凍保存する

千切りにして冷凍保存

今回はかっとしたにんじんを生のままいかに鮮度を保って保存するかを実践し、その効果を検証してみましたが、冷凍保存しておくことも可能です。冷凍保存なら長期保存も可能です。

まずはかっとしたにんじんを千切りにします。これを冷凍用保存袋に入れ冷凍庫で保存します。これで1か月は保存が可能です。

いちょう切りにして冷凍保存

他にもいちょう切りにして冷凍保存してもいいです。カットしたにんじんをいちょう切りにし、耐熱容器に入れてにんじん1本分(150g)に対して水大さじ1と1/2加えてラップをします。これを600Wで1分40秒、500Wなら2分レンジで加熱します。

あとは冷めるまで待ってから冷凍用保存袋に入れ冷凍庫で保存します。これで1か月は保存ができます。

輪切りにして冷凍保存

他にも輪切りにして冷凍保存してもいいです。こちらもいちょう切りと同様に輪切りにしてから耐熱容器に入れ、水を加えてからレンジで600Wで4分10秒、500Wなら5分過熱します。あとは冷めるまで待って冷凍用保存袋に入れ、冷凍庫で保存します。これで1か月は保存ができます。

にんじんの冷凍保存や冷凍したにんじんの解凍の仕方、冷凍したにんじんを使った絶品レシピについてはにんじんの冷凍保存と失敗しない解凍のコツ、活用レシピも紹介でも詳しく解説しているので、併せて参考にしてみてください。

にんじんの鮮度を見るポイント

まず購入段階で鮮度のいいものを選ぶのも、カットしたにんじんを長持ちさせるためには重要です。そこでおいしくて鮮度のいいにんじんを見分けるポイントを紹介します。にんじんは色が鮮やかで表面の凹凸が少なくてなめらかなもの、しっかりと固いものがいいです。

またへたの断面が大きすぎず、黒ずんでいないものも良品です。くわしくはおいしいにんじんの見分け方・選び方でも解説しています。

以下ではにんじんの見分け方・選び方をドアップの映像で動画で解説しているので、併せて参考にしてみてください。

まとめ

ラップで包む効果は大きい

今回はカットしたにんじんを保存する方法がほんとに効果があるのかを、保存方法を実践した方としない方で比較して検証してみました。結果は歴然としていて、何もしないで保存した方は水分がかなり抜け、しなびて柔らかくなってしまいました。

一方でラップをしたほうは1週間たってもしっかりと水分を維持し、ハリや固さも最初と変わらない状態のままです。カットした野菜を保存する場合はしっかりとラップをすることが重要だということがわかりました。

ちなみにラップをする際、断面をキッチンペーパーで覆っても、覆わなくてもほとんど差はありませんでした。なのでラップをするだけでも十分に保存効果は期待できるといえます。

へた側と先側で大きな差は見られない

またにんじんをカットする際にへた側のほうが成長点があり、鮮度の落ちが早いといわれていますが、今回の実験においては両方ともに差は見られませんでした。なので使う際はへた側か先側かはそこまで気にしなくてもいいのではないでしょうか。それよりもしっかりとラップをすることのほうが重要だといえます。