HOME > 食品を上手に冷凍保存・解凍する方法 > そら豆の冷凍保存と失敗しない解凍のコツ、活用レシピも紹介

|

そら豆の冷凍保存と失敗しない解凍のコツ、活用レシピも紹介

はじめに

そら豆は鮮度の落ちの早い食品です。そのままだと長期保存はできませんが、冷凍しておくことで長期保存が可能です。そこで今回はそら豆の冷凍保存の仕方を詳しく解説します。

さらに冷凍したそら豆の上手な解凍の仕方や、冷凍保存したそら豆を使った絶品レシピも紹介します。

そら豆の冷凍保存の基本

冷凍保存で長期保存が可能

そら豆は非常に鮮度の落ちやすい食品で、通常おいしい時期は3日間といわれています。冷蔵庫の野菜室でも保存ができますが、それでも3日間ほどです。しかしながらあらかじめ茹でてから冷凍保存しておくことで、長期保存も可能となります。

そら豆を茹でてから冷凍保存

そら豆のゆで方

そら豆は鮮度の落ちが早い食品ですが、茹でてから冷凍保存しておけば長期保存が可能です。そこで茹でてから冷凍保存する方法を解説します。

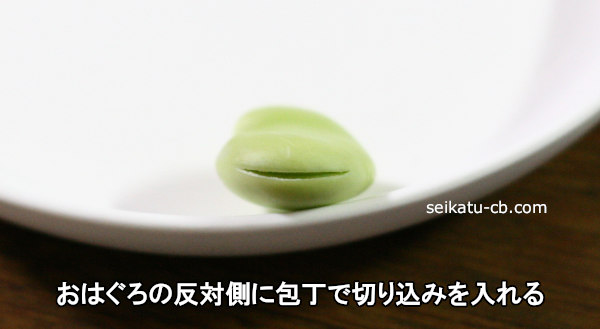

まずはそら豆をさやから取り出して、おはぐろと呼ばれる線の入った部位の反対側に包丁で1cmほど、深さは1.5mmほどの切れ込みを入れておきます。こうすることで塩がまわりやすく、また皮から中身を取り出しやすくもなります。

鍋に水と塩(水1リットルに対し2%で大さじ1強ほど)を加えて湯を沸かし、そら豆を加えて弱火で2分ほど茹でます。

茹でたらざるに取り上げ、冷めるまでまちます。この間粗熱でさらに火が通ります。

冷めたらキッチンペーパーで軽く拭き、冷凍用保存袋に入れ、金属トレイの上に乗せて冷凍庫で保存します。これで2ヵ月は保存ができます。

- 使う道具 - 冷凍用保存袋、金属トレイ

- 保存方法 - そら豆を茹でてから冷まし、冷凍用保存袋に入れ、金属トレイの上にのせて冷凍保存

- 保存期間 - 2ヵ月

さやからはゆでる直前に取り出す

そら豆はさやから出すとさらに鮮度の落ちが早くなります。そのため早めにとりだすのではなく、なるべくならゆでる直前にさやからとり出すようにしましょう。

冷凍した茹でたそら豆の解凍方法

ゆでたそら豆を冷凍すると下の画像のようにカチカチに凍ります。

解凍は前日に冷蔵庫に移して自然解凍するといいです。常温で解凍するよりも低温下で解凍した方が水分の流出も少なくて済み、味や食感の落ちも最小限に抑えることができます。

サラダや和え物などに使う場合は自然解凍したものを使いますが、炒め物や煮物で使う場合は凍ったまま使ってもかまいません。

茹でてから冷凍したそら豆を使ったレシピ

えびとそら豆のマヨ炒め

それでは冷凍保存した茹でたそら豆を使ったレシピをいくつか紹介します。まずはえびとそら豆のマヨ炒めです。使う材料は以下の通りです。

- そら豆 … 30粒(150g)

- むきエビ … 100g

- 下味調味料

- 酒 … 大さじ1

- 塩・こしょう … 少々

- 長ねぎ …1/2本分

- しょうが … 1片分

- サラダ油 … 大さじ1/2

- マヨネーズ … 大さじ1と1/2

- 塩・こしょう … 少々

それでは作り方を紹介します。むきエビは背ワタがあれば竹串で取り除きます。ボールにむきエビを入れて酒大さじ1と塩とこしょうを少々ふりかけて軽くもみ、下味をつけておきます。

そら豆は皮をむいて実を取り出し、長ねぎは1cm幅に斜め切りします。しょうがはみじん切りにします。

フライパンにサラダ油をひいて中火で熱したら、しょうがとむきエビを加えて炒めます。

えびの色が変わってきたらそら豆と長ねぎを加えて炒めます。

長ねぎにも火が通ってきたらマヨネーズと塩と胡椒で味つけして、さっと炒め合わせて完成です。

そら豆とベーコンの炒め物

次にそら豆とベーコンの炒め物を紹介します。まずは使う材料です。

- そら豆 … 35粒(130g)

- ブロックベーコン … 100g

- にんにく … 1かけ

- オリーブオイル … 大さじ1

- 塩 … 少々

- あらびき黒コショウ … 少々

作り方はまずはそら豆の皮から身を取り出します。ブロックベーコンは一口大に切り分けます。にんにくは薄切りにしておきます。

次にフライパンにオリーブオイルとにんにくを入れて弱火にかけます。にんにくの香りが出て来たら中火にしてベーコンを加えます。

ベーコンに焼き色がついてきたらそら豆を加えてさっと炒め、塩と胡椒で味を調整したら出来上がりです。

そら豆をマッシュしてから冷凍保存

そら豆のゆで方

そら豆は茹でて保存する以外にもマッシュしてから保存もできます。そこでマッシュして冷凍保存する方法についても紹介します。まずはそら豆を茹でます。

ゆで方は上記でも取り上げましたが、もう一度説明するとまずはそら豆をさやから取り出し、おはぐろの反対側に包丁で1cmほど切れ目を入れます。

次に塩(水1リットルに対し2%で大さじ1強ほど)を加えて沸騰させたお湯にそら豆を入れ、2分ほど茹で、ざるにあげます。

そら豆のマッシュの仕方

次に茹でたそら豆のマッシュの仕方を紹介します。まずは使う材料です。

- そら豆 … 35粒(180g)

- 長ねぎの白い部分 … 1/4本

- おろしにんにく …小さじ1/2

- レモン汁 … 大さじ1/2

- オリーブ油 … 大さじ6

- 塩 … 小さじ1/3

- こしょう … 少々

作り方はまずは茹でたそら豆の皮から中の身を取り出します。

次にフードプロセッサーの中に取り出した身を入れます。

ちなみに今回はamazonや楽天市場で人気の以下のフードプロセッサーを使いました。

フードプロセッサーを使うと、下の画像のように簡単にそら豆をマッシュにすることができます。

これに輪切りにした長ねぎとおろしにんにく、レモン汁、オリーブ油、塩、こしょうを加え、再びフードプロセッサーでマッシュします。

すると以下のようにクリーム状のそら豆のマッシュが出来上がります。

そら豆のマッシュはカットしたフランスパンにのせて食べるといいでしょう。上からあらびき黒こしょうをかけてもいいです。

そら豆のマッシュの冷凍保存の仕方

出来上がったそら豆のマッシュは冷凍保存しておくこともできます。まずは冷凍用保存袋に平らになるように入れます。これを金属トレイの上にのせて冷凍保存します。これで1ヵ月は持ちます。

ちなみに冷凍庫に入れる前に指で十字に溝をつけておくと、ちょうどその部分で別れて冷凍されるので、使う時に使う分だけ取り出せて便利です。

- 使う道具 - 冷凍用保存袋、金属トレイ

- 保存方法 - そら豆をマッシュにして、冷凍用保存袋に入れ、金属トレイの上にのせて冷凍保存

- 保存期間 - 1ヵ月

冷凍保存したマッシュしたそら豆の解凍方法

そら豆のマッシュを冷凍保存すると、下の画像のようになります。冷凍保存するとカチカチに固まります。

解凍は冷蔵庫に移して自然解凍するといいです。3〜4時間もすれば解凍できます。解凍すると適度に冷えたそら豆のマッシュをいただくことができます。下の画像は解凍したマッシュしたそら豆です。

そら豆の冷凍保存のコツ

加熱処理してから保存

そら豆はそのまま保存するよりも、加熱処理してからの方がいいです。これはそら豆に含まれる酵素の働きによります。酵素は低温下ではその働きは低下しますが、それでも徐々に食品の味や鮮度は低下していきます。そこであらかじめ加熱処理して酵素の働きを抑えることで、保存による食品の味や鮮度の低下を少なくすることができます。

金属トレイにのせて保存

野菜を冷凍保存するときはいかに素早く冷凍させるかが鮮度を保つコツになります。そこで金属トレイを使います。金属トレイは熱伝導率が高いので、金属トレイにのせることで素早く食品を冷やすことができます。

空気はしっかりと抜く

冷凍保存で大事なのは冷凍にかける時間を短くすることですが、熱伝導率の低い空気が保存袋にたくさん残ったまま保存すると、その分冷却に時間がかかります。保存袋を使って冷凍保存する場合は空気はしっかりと抜くようにしましょう。

薄く平らにして保存する

食品を早く冷凍させたいなら、なるべく平らになるように保存袋に入れるといいです。表面積が増えてより冷却されやすくなり、また全体に均一に冷却されます。さらに解凍時も解凍にかかる時間を短くすることができます。

保存袋に保存日の記入を

冷凍保存の場合、長期保存できることからついつい使いそびれてしまい、後になっていつ保存したのかわからなくなるといった事態にも陥りがちです。冷凍保存にも限度があるので、あまりに長く保存していると食べられなくなります。そこでいつ保存したかがわかりやすいよう、保存の際に保存袋に保存日と中身について記載しておくといいです。

ちなみに冷凍用保存袋といえばジップロックが有名ですが、こちらはあらかじめ保存袋の表面に日付や保存する食材名を記入する欄がプリントされています。ジップロックはS、M、Lとサイズがあり、スーパーやドラッグストアなどでも売っていますが、ネットでまとめて購入することもできます。

|

PR ジップロック フリーザーバッグ旭化成ホームプロダクツ amazonで購入 楽天市場で購入 |

冷凍庫の保存温度は?

冷蔵庫は0度から5度の保温温度に設定されています。一方冷凍庫は食品をしっかりと冷凍させるためマイナス18度に設定されています。食品は急速冷凍させるほど鮮度を保って保存ができます。そのため高価格な製品ではマイナス30度に設定しているものもあります。

そら豆の冷凍保存以外の保存方法

そら豆は冷蔵庫の野菜室でも保存ができます。上記で説明したようにそら豆を茹でてから冷めるまで待ち、保存袋に入れて冷蔵庫で保存します。これで3日は保存ができます。

さや付きのまま新聞紙でポリ袋に入れ、冷蔵庫の野菜室でも保存ができますが、さっとゆでたほうが鮮度の持ちがいいです。そら豆の保存方法全般についてはそら豆の保存方法と保存期間、長持ちのコツで解説しています。

そら豆の鮮度を見るポイント

そら豆を少しでも長く日持ちさせたいならまずは購入段階でしっかりといいものを選ぶことも大切です。そら豆はさやにツヤがあり、白い産毛がうっすらと生えているもの、さやが鮮やかな緑色のものが良品です。豆の形や大きさが外から見てもそろっているもの、さやの背の筋が緑色のものもいいです。

他にも手に取ってみてさやの皮に厚みを感じるもの、仲の豆は大きさがそろっていて、ふっくらしているものも鮮度がいいです。そら豆の詳しい見分け方についてはそら豆の見分け方・選び方、おいしさと鮮度を見分けるコツを紹介!で解説しています。

まとめ

今回はそら豆の冷凍保存の仕方について見ていきました。そら豆はまずはさやから取り出し茹でてから冷めるまで待ち、冷凍用保存袋に入れて冷凍保存します。これで2か月は保存ができます。茹でてからマッシュし、冷凍用保存袋に入れて冷凍してもいいです。こちらでも1か月は持ちます。

旬の時期には市場でもよく見かけるそら豆ですが、すぐに使う予定がなくても冷凍保存しておくことで長期保存が可能です。今回は冷凍保存したそら豆を使ったおいしいレシピも紹介しているので、併せて参考にしてみてください。

もっとおいしくながーく安心食品の保存テク

材料の下ごしらえ百科