マスタード、からしの味や香りと効果・効能

はじめに |

普段料理で使うことも多い芥子やマスタードですが、それぞれ種類があり味や香りにも違いがあります。そこで今回はマスタードや芥子の種類について解説し、それぞれの味や香りの特徴を詳しく見ていきます。

さらにマスタードやからしの練り方や料理での効果・効能、健康面での効果、効能などもみていきます。ほかにもマスタードやからしの使用上の注意点や保存方法、購入の仕方や歴史についても取り上げます。

さらにマスタードやからしの練り方や料理での効果・効能、健康面での効果、効能などもみていきます。ほかにもマスタードやからしの使用上の注意点や保存方法、購入の仕方や歴史についても取り上げます。

マスタード、からしの紹介 |

マスタードの種類

マスタードもからしも同じものです。マスタードはホワイトマスタード(白芥子)、ブラックマスタード(黒芥子)、オリエンタルマスタード(和芥子)、ブラウンマスタードの大きく4つに分類できます。

どのマスタードもおなじアブラナ科のカラシナの種子を使いますが、カラシナの種類が異なるので、それぞれ味や辛みに違いが生じます。

■白辛子(ホワイトマスタード)

アブラナ科シロガラシ属シロガラシ。ヨーロッパと北アメリカ原産。種子は黄色または薄黄色。

■和辛子(オリエンタルマスタード)

アブラナ科アブラナ属カラシナ。中央アジア原産。種子は黄色または薄黄色。

■黒辛子(ブラックマスタード)

アブラナ科アブラナ属クロガラシ。中東が原産。種子は黒または黒褐色。

■ブラウンマスタード

インド原産。種子は黒または黒褐色。

からしの種類

からしは和芥子と洋芥子の大きく2つに分類できます。和芥子はマスタードで言うとオリエンタルマスタードのことで、残りのホワイトマスタード、ブラックマスタード、ブラウンマスタードの3つが洋芥子となります。

マスタードの語源

マスタードはその昔、アブラナの種子をすりつぶし、ぶどう酒(ムスト)を加えて練り潰してから使ったことから「ムスツム・アルデンス(燃えさかる新ぶどう酒)」を由来にした言葉です。アルデンスは辛いまたは燃えさかるという意味です。これがいつの間にかマスタードの種子そのものを指す言葉にもなったようです。

マスタードの語源

マスタードはその昔、アブラナの種子をすりつぶし、ぶどう酒(ムスト)を加えて練り潰してから使ったことから「ムスツム・アルデンス(燃えさかる新ぶどう酒)」を由来にした言葉です。アルデンスは辛いまたは燃えさかるという意味です。これがいつの間にかマスタードの種子そのものを指す言葉にもなったようです。

| 特徴 | 解説 |

|---|---|

| 学名 | ホワイトマスタード(sinapis alba)、ブラックマスタード(brassica juncea) |

| 名称 | mustard(英)、moutarde(仏)、芥子(日本) |

| 語源 | ラテン語のムスツム・アルデンス(燃えさかる新ぶどう酒) |

| 原産地 | 白芥子(ヨーロッパと北アメリカ、黒芥子(中東)、和芥子(中央アジア)、ブラウンマスタード(インド) |

| 種類 | アブラナ科カラシナの一年草 |

| 草丈 | 30cm〜2.4m |

| 使う部位 | 種子 |

からしの味や香りの特徴 |

和芥子・黒芥子の味や香りの種類

和芥子(オリエンタルマスタード)や黒芥子(ブラックマスタード)・ブラウンマスタードに含まれるアリール芥子油(アリルイソチオシアネート)は強い辛みや香りが特徴です。またアリル芥子油(アリルイソチオシアネート)は揮発性が高いので、鼻につんと来る刺激があります。白芥子の味や香りの種類

白芥子(ホワイトマスタード)に含まれるベンジル辛子油(パラハイドロキシベンジルイソチオシアネート)は辛みや香りが穏やかで、揮発性も弱いです。

マスタードの味や香りの特徴 |

マスタードの味や香りの種類

マスタードは主にホワイトマスタードが使われます。ホワイトマスタードはすでに述べた通り辛みや香りが穏やかなのが特徴です。あらびきマスタードの味や香りの種類

ソーセージなどにつける粗挽きマスタードや粒入りマスタードに入っている黒い粒はブラックマスタードで、和芥子なみに辛みや香りが強いです。

辛みや香りを出すなら少量の水で練る |

水を加えて練らないと香りも辛みもない

からしやマスタードの種子自体には辛み成分は含まれていないので、そのまま使っても辛みや香りはありません。使う際は粉末してそれに水を加えて練って使います。からしやマスタードには辛み成分に変わるシニグリンと呼ばれる成分が含まれています。シニグリンは水を加えることで酵素ミロシナーゼの働きにより加水分解され、辛み成分のカラシ油に変わります。ですから辛みや香りを生かすなら粉末にして水で練る必要があるのです。

実際にからしを練ってみる

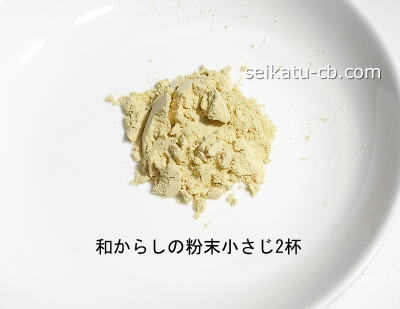

それでは実際に和芥子の粉末を使って実際に練りからしを作ってみることにします。まずは和芥子の粉末小さじ2を用意します。

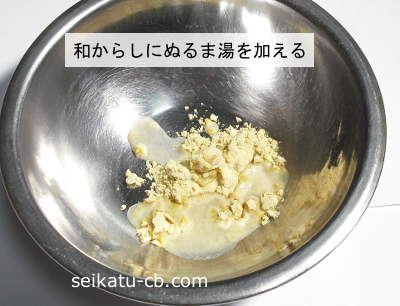

これに40度くらいのぬるま湯を大さじ1/2杯(7.5ml)くわえてよく練り混ぜていきます。

十分に練りあがってきたら下の画像のようになります。この時点でも香りや辛みはかなり強く感じます。

からしの辛み成分は揮発性なので、豚で行かないようにラップをしてから5分から10分ほど置いておきます。そうするとかなり強烈な辛みと香りが出てきます。

マスタード、からしの効果・効能 |

刺激剤、利尿剤に

マスタードには吐き気を催させる作用があるので、刺激剤や利尿剤として使われることがあります。抗炎症作用

マスタードは昔から炎症の治療に用いられてきましあ。東洋ではマスタードをすりつぶしたものにハチミツを加えて咳止めとしてしていました。他にもマスタードをすりつぶしたものを小麦粉、亜麻の種子、水と混ぜ合わせてパップ剤として胸に貼り、呼吸器感染の治療として使うという民間療法もあります。抗がん作用

マスタードの種子には抗がん作用のあるイソチオシアネートに分解される、グルコシノレートと呼ばれる成分が含まれています。

マスタード、からしの料理での効果・効能 |

料理での風味づけに

マスタードは粒のまま風味づけとしてマリネやピクルスに使います。料理の臭み消しに

料理の臭み消しとして肉料理などに使われます。ドレッシング、マヨネーズに

ホワイトマスタードはドレッシングやマヨネーズの味付けにもよく使われます。マスタードやからしの料理の使い方についてはマスタード、からしの使い方とよく合う料理でも詳しく言解説しています。

マスタード、からしの使用上の注意 |

味や香りは加熱で失われる

マスタードやからしは練ることで辛さや香りがひきたちますが、加熱すると酵素の働きが弱まり、さらにできた辛み成分も分解されるので、辛さや香りが失われてしまいます。料理で使う場合はおでんに直接つける場合は問題ありませんが、練ったからしを煮込み料理などに加えて加熱すると辛さや香りを活かすことができません。西洋料理ではあえて練りマスタードを肉に塗ってから加熱調理することで、程よく辛みが失われた香味感を楽しむ料理もあります。

使う分だけその都度練る

練ったからし、マスタードは時間の経過とともに辛み成分が揮発して、辛さや香りが弱まっていきます。料理で使う分だけその都度練ると香りや辛さを最大限に生かすことができます。すでに練ってから時間が経過してからさや香りが落ちてしまった練りわさびも、再度強くかき混ぜることで酵素が活性化してある程度は辛さや香りを取り戻すことはできます。

マスタード、からしの保存方法 |

マスタードやからしは水を加えて練ってから使いますが、時間とともに香りや辛みが失われていきます。保存する場合はお酢やレモン汁、ワインを加えて練ることで、酸欠状態となり酵素の働きが抑えられて香りや辛みの減りも抑えることができます。

マスタード・からしの購入の仕方 |

マスタードもからしも練ったものをチューブにいれて市販されていて、スーパーなどでも手軽に購入できます。マスタードやからしは使うごとに自分で水を加えて練ることで、強い香りや辛みを楽しめます。そこで粉末タイプやホール(種子)での商品を購入してもいいです。

粉末タイプは比較的スーパーなどでもよく見かけますが、ホール(種子)でのマスタードやからしは置いているところは少ないです。そんな時はネットを利用すると便利です。ちなみに和芥子(オリエンタルマスタード)についてはネットでも置いてない場合が多いです。和芥子については粉末のものを利用するといいです。和芥子の粉末についてはスーパーなどでもよく見かけます。

PR マスタードの商品一覧(amazon)

PR マスタードの商品一覧(楽天市場)

粉末タイプは比較的スーパーなどでもよく見かけますが、ホール(種子)でのマスタードやからしは置いているところは少ないです。そんな時はネットを利用すると便利です。ちなみに和芥子(オリエンタルマスタード)についてはネットでも置いてない場合が多いです。和芥子については粉末のものを利用するといいです。和芥子の粉末についてはスーパーなどでもよく見かけます。

PR マスタードの商品一覧(amazon)

PR マスタードの商品一覧(楽天市場)

マスタード、からしの歴史 |

マスタードの歴史

マスタードはからし菜の種子をつぶすと大量の油分がでるので、当初はこれにぶどう酒や酢を混ぜて泥上にしてから使われていました。現在のような形になったのは1720年からで、イギリスのダーハムで、クレメンス夫人が小麦の製粉法を参考に、からし菜の種子を乾燥させて製粉化に成功したのがはじまりです。これをダーハム・マスタードといいます。ダーハム・マスタードでは和芥子のような強烈な辛みがなく、香りも穏やかなホワイトマスタードが使われます。以後19世紀に英国のノーリッジで開発され、現在でもマスタードの代名詞にもなっているコールマン・マスタードもホワイトマスタードを使用します。

からしの歴史

日本での芥子の歴史は平安時代の書物に調味料として記載されているほど古いです。

まとめ |

マスタード・からしの種類

マスタードにはホワイトマスタード、ブラックマスタード、ブラウンマスタード、オリエンタルマスタードの4種類があります。このうちオリエンタルマスタードを和芥子といい、その他3つは洋芥子といいます。マスタード・からしの味や香り

和芥子、ブラックマスタード、ブラウンマスタードは辛さや香りが強く、揮発性が高いことから鼻につんと来る刺激があります。ホワイトマスタードは辛さや香りは穏やかで、揮発性も低いです。マスタード・からしの効果・効能

からしには料理の風味づけや臭み消しなどの効果があります。他にも健康面では抗炎症作用や抗がん作用などもあります。

※参考書籍

スパイス完全ガイド

食材図典 生鮮食材篇

ハーブ&スパイス大事典

スパイスのサイエンス

スパイスのサイエンスPART2

なるほどなっとく!おいしい料理には科学がある大事典

スパイス完全ガイド

食材図典 生鮮食材篇

ハーブ&スパイス大事典

スパイスのサイエンス

スパイスのサイエンスPART2

なるほどなっとく!おいしい料理には科学がある大事典

香辛料の味や香りと効果・効能リスト

| 公開日 2018/10/06 |

|

Copyright(C)2002 生活知恵袋 All Rights Reserved