和からし、粉からしの練り方、使い方、味や香りの特徴

はじめに |

普段納豆やおでんでよく使う和芥子ですが、そもそも和芥子とはどういうもので、他のカラシとの違いはどのようなものなのかを今回は詳しく見ていきます。

さらに和芥子の料理での使い方や粉末和芥子の練り方、和芥子の使用上の注意や保存方法についても解説します。

さらに和芥子の料理での使い方や粉末和芥子の練り方、和芥子の使用上の注意や保存方法についても解説します。

和からしとは何? |

和芥子とは

和芥子(からし)はからしの一種で、からしは和芥子と洋芥子の2つに大きく分類できます。からしはマスタードと同じもので、和芥子はオリエンタルマスタードとも呼ばれます。マスタードにはほかにもホワイトマスタード、ブラックマスタード、ブラウンマスタードがありますが、オリエンタルマスタード以外は洋芥子になります。和芥子の原産地は中央アジアです。

和からしの味や香りの特徴 |

和芥子に含まれるアリール芥子油(アリルイソチオシアネート)は辛みや香りが非常に強いのが特徴です。また揮発性も高いので鼻につんとくる刺激もあります。一方マスタードで使われる白芥子(ホワイトマスタード)にはベンジル辛子油(パラハイドロキシベンジルイソチオシアネート)が含まれていて、こちらは辛みや香りが穏やかなのが特徴です。

和からしの料理での使い方 |

和からしは香りが辛みが強くピリッとした辛さがあるので、だしのきいたおでんや煮物などによく合います。他にもトンかつ、納豆、冷やし中華、シューマイ、和え物、漬け物、煮物などによく使われます。からしレンコンなども有名です。

和からしの粉末の練り方 |

辛みや香りは水を加えて出す

和からしは粉末のままだとまだ辛みや香りはありません。粉末に水を加えて練ることで強い辛みや香りが出てきます。これは和からしの粉末に含まれる苦み成分のシニグリンは、水を加えることで酵素のミロシナーゼの働きにより加水分解され、辛み成分のカラシ油に変わるからです。少量のぬるま湯で練る

和からしの粉末は少量のぬるま湯で練るといいです。酵素のミロシナーゼは粉末の組織内にあり、練ることでその摩擦により組織が破砕され、ミロシナーゼが引き出されます。ミロシナーゼが十分に働くことで辛みや香りが強くひきたちます。水が多すぎると摩擦力が弱まり、組織も十分に破砕されないので、その分ミロシナーゼの働きも不十分となり、結果辛みや香りも弱くなります。

また水は40度ほどのぬるま湯がいいです。水よりもぬるま湯の方がミロシナーゼの活性も高くなり、その分辛みや香りも強くなります。

5〜10分ほど置いてから使う

練った和からしはすぐに使ってしまうとまだ酵素の働きも不十分なので、辛みや香りも十分ではありません。5分から10分ほど置いておくことでその間酵素がしっかりと働き、辛みや香りも強くひきたちます。

実際に和からしの粉末を練ってみる |

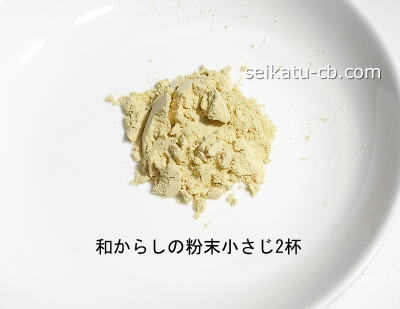

それでは実際に和芥子の粉末に水を加えて練りからしを作ってみることにします。まずは和芥子の粉末小さじ1杯分用意します。

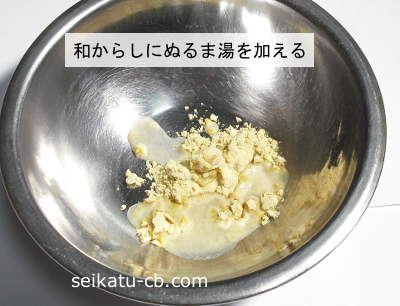

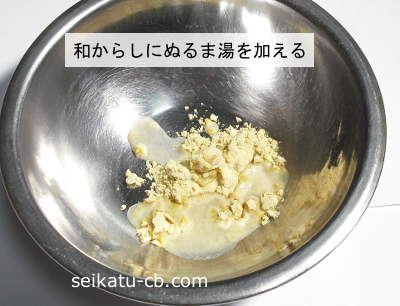

これに40度ほどのぬるま湯を大さじ1/2杯(7.5ml)加えます。

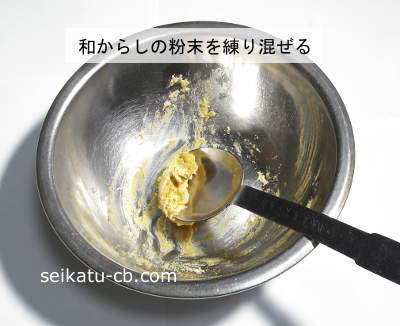

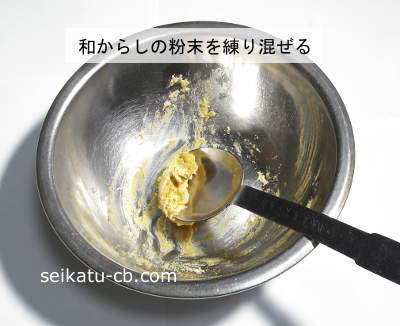

そしてよく練り混ぜます。

しっかり練り混ぜると以下の画像のようになります。この時点でもかなりの辛みや香りを感じます。

ここから辛み成分が揮発しないようにラップかふたをして5分から10分ほど置いておきます。すると香りや辛みもさらに強くなります。あとは料理に使うといいです。

これに40度ほどのぬるま湯を大さじ1/2杯(7.5ml)加えます。

そしてよく練り混ぜます。

しっかり練り混ぜると以下の画像のようになります。この時点でもかなりの辛みや香りを感じます。

ここから辛み成分が揮発しないようにラップかふたをして5分から10分ほど置いておきます。すると香りや辛みもさらに強くなります。あとは料理に使うといいです。

和からしの使用上の注意 |

辛さや香りは加熱で失われる

通常和からしは練ることで辛さや香りを引き立ててから使いますが、加熱することでこの辛さや香りは失われてしまいます。熱々のおでんに直接塗る分には問題ありませんが、煮込み料理などで練りからしを加えてから加熱調理をすると、せっかく引き出した辛さや香りが失われてしまいます。

使う分だけその都度練る

練った和からしは時間の経過とともに辛み成分が揮発して、辛さや香りが失われていきます。練りからしは使う分だけその都度練るようにしましょう。すでに時間が経過して辛さや香りが飛んでしまった場合は、再度強くかき混ぜることで酵素が活性化され、ある程度なら辛さや辛みを回復させることはできます。

練った和からしは時間の経過とともに辛み成分が揮発して、辛さや香りが失われていきます。練りからしは使う分だけその都度練るようにしましょう。すでに時間が経過して辛さや香りが飛んでしまった場合は、再度強くかき混ぜることで酵素が活性化され、ある程度なら辛さや辛みを回復させることはできます。

練った和からしの保存方法 |

和からしを水で練ってから時間がたつと、からしや香りも徐々に揮発して少なくなります。練がらしを保存する場合は酢やレモン汁、ワインなどを加えて酸欠状態にすることで、酵素の活性を抑え、香りや辛みの減少も少なくすることができます。

市販のチューブ入り和芥子は? |

市販のチューブ入り和芥子では香りや辛みは揮発しやすいので、保存性を増すために和芥子だけでなく洋芥子(主にホワイトマスタード)を混ぜ合わせているものが多いようです。チューブ入りの和芥子、洋芥子とありますが、和芥子の場合は和芥子(オリエンタルマスタード)の比率を多くして、香味感を強調したものが一般的です。

まとめ |

和芥子とはオリエンタルマスタードのことで、からしは他にもホワイトマスタード、ブラックマスタード、ブラウンマスタードなどがあります。

和芥子をはじめとしてブラックマスタードやブラウンマスタードは辛みや香りが強いのが特徴で、揮発性が高く鼻につんとくる刺激があります。一方ホワイトマスタードは辛みも香りもマイルドで、揮発性も低いです。

和からしは粉末に水を加えて練ってから使います。和からしはおでんやシューマイ、とんかつや納豆、冷やし中華やとんかつ、和え物、漬物などに使います。

和芥子をはじめとしてブラックマスタードやブラウンマスタードは辛みや香りが強いのが特徴で、揮発性が高く鼻につんとくる刺激があります。一方ホワイトマスタードは辛みも香りもマイルドで、揮発性も低いです。

和からしは粉末に水を加えて練ってから使います。和からしはおでんやシューマイ、とんかつや納豆、冷やし中華やとんかつ、和え物、漬物などに使います。

※参考書籍

スパイス完全ガイド

食材図典 生鮮食材篇

ハーブ&スパイス大事典

スパイスのサイエンス

スパイスのサイエンスPART2

なるほどなっとく!おいしい料理には科学がある大事典

スパイス完全ガイド

食材図典 生鮮食材篇

ハーブ&スパイス大事典

スパイスのサイエンス

スパイスのサイエンスPART2

なるほどなっとく!おいしい料理には科学がある大事典

香辛料リスト

- クローブの使い方、味や香り、効能、よく合う料理は?

- コリアンダー・パクチーの使い方とよく合う料理

- 山椒、木の芽の使い方とよく合う料理

- サフランの使い方、香りや味、効能、よく合う料理は?

- シナモン、カシア、ニッキの違い、味や香り、使い方、利用法

- しょうがの使い方とよく合う料理

- スペアミントの使い方、香りや味、効能、よく合う料理は?

- ナツメグ、メースの使い方、香りや味、効能、よく合う料理は?

- バジル・バジリコの使い方と料理のレシピを紹介

- ブラックペパー、黒胡椒の効能、使い方、利用法

- ペパーミントの使い方、香りや味、効能、よく合う料理は?

- ホワイトペパー、白胡椒の効能、使い方、利用法

- マスタード、からしの使い方とよく合う料理

- ミントの使い方、香りや味、効能、よく合う料理は?

- ローズマリーの使い方とローズマリーを使った絶品レシピを紹介

- ローリエ、ローレル、月桂樹の効果、使い方

- ロングペッパー、ひはつの使い方、味や香りと効能

- 和からし、粉からしの練り方、使い方、味や香りの特徴

| 公開日 2018/10/06 |

|

Copyright(C)2002 生活知恵袋 All Rights Reserved